BLOG

お役立ち情報をご提供します

2024.12.10

内装工事と固定資産に関する知識を深めましょう。店舗やオフィスの内装を考える際、多くの人が疑問に思うのが耐用年数や勘定科目です。このコラムでは、内装工事が固定資産として扱われる場合について詳しく解説し、どのように資産計上するのが最適かを説明します。また、賃貸物件における内装工事の注意点や、耐用年数の異なるケースについても紹介します。さらに、お客様からよく寄せられる相談内容をもとに、どのように対応すべきかを事例として紹介し、内装工事における実体験に基づいたアドバイスを提供します。初心者でも分かりやすく、具体例を交えて解説していますので、ぜひ参考にしてください

内装工事と聞いて、ただ単に壁紙を貼り替えることを想像するかもしれません。しかし、実際にはもっと深い意味があります。内装工事は建物の内部を改良する工事全般を指し、耐用年数や固定資産として計上する際に重要な要素となります。まずはその基本的な概念をしっかりと理解しましょう。

内装工事の範囲と内容は多岐にわたり、さまざまな要素が組み合わさっています。一般的には、内装工事とは建物の内部に関連する改修や新設を指し、壁や天井、床などの空間のデザインや機能性を向上させるための工事を含みます。具体的には、壁紙の貼り替えや塗装、床材の変更、天井の改修、照明設備の交換、さらには収納スペースの改良や間仕切りの設置といった作業が報告されています。

内装工事には、これらの作業が発生する目的に応じた分類があります。例えば、店舗のイメージを刷新するためのリフレッシュ工事や、オフィスの機能を改善するための改装工事など、それぞれの目的やニーズに応じた工事が行われます。また、近年では環境への配慮から、再利用可能な素材や省エネ設備の導入が求められることも増えています。

さらに、内装工事の範囲を理解する上で重要なのは、各作業が固定資産として扱われるかどうかです。例えば、壁紙や床材の設置は基本的に固定資産に該当しますが、単なる清掃やメンテナンスは資産としての扱いにはなりません。このため、工事内容の詳細を把握したうえで、どの工程が固定資産として計上されるかを検討することが大切です。

実際の事例を挙げると、ある飲食店のオーナーが内装工事を行った際、壁の塗装と照明の交換を行いました。これにより、店舗全体の雰囲気が一新され、来店者の反応も良くなったそうです。しかし、オーナーは工事の内容がどこまで固定資産に該当するか不明な点があったため、専門家に相談を行いました。このような対応が、将来的な税務処理においても大きなメリットとなると言えるでしょう。

このように、内装工事は多様な作業で構成されており、固定資産としての扱いや税務上の考慮点をしっかりと踏まえることが求められます。特に、各施工の範囲や目的を明確にし、専門家の助言を受けながら進めることで、より良い結果を得ることが可能になります。

内装工事と固定資産の関係は、企業にとって非常に重要なポイントです。内装工事が固定資産として計上される理由は、物理的な改良が長期間にわたって使用されるため、その費用を耐用年数に応じて分割し、資産として扱う必要があるからです。一般的に、内装工事はその性質から、減価償却資産としてみなされます。これには、事務所や店舗の内装改修などが含まれ、借入の際の資産計上にも関わってきます。

具体的には、内装工事が固定資産として認識される条件には、まず長期間にわたって使用されること、そしてその費用が相当額であることが挙げられます。耐用年数は通常、10年から15年とされており、この期間中に利益を生み出すものと考えられています。例えば、店舗の内装を全面的に改修した場合、その費用は一度に経費として計上するのではなく、耐用年数に分割して減価償却を行うことになります。

また、税務上のメリットも大きな要素です。正しく内装工事を固定資産として計上することで、減価償却による税金の支払いを分散させることができ、企業のキャッシュフローを改善することにつながります。実際に、ある企業が内装工事を行った際に、その費用を固定資産として計上することで、年間の税金が軽減された事例があります。このような運用は、資金繰りにもプラスの影響を与えることが期待できます。

しかし、内装工事が固定資産として認められるには、正確な記録と明確な計上が不可欠です。例えば、工事の日付や工事内容、費用の明細書などをきちんと保管し、後の税務調査に備える必要があります。特に、工事に関わった業者との契約書や請求書を適切に管理することで、税務上のトラブルを避けることができます。

以上のように、内装工事と固定資産の関係を理解することは、経営や資産管理上非常に重要です。内装工事が固定資産として計上される場合には、専門家のアドバイスを受けながら計画を立て、実施することが求められます。このような対応が、企業の成長に寄与する一助となるでしょう。

耐用年数とは、資産を利用し続けることができる期間を指し、内装工事においてもこの期間は非常に重要なポイントとなります。適切に耐用年数を設定することで、税制上のメリットを享受することができます。ここでは法律や税制上の耐用年数を詳しく解説します。

法律で定められた耐用年数は、内装工事の計上や減価償却において非常に重要な要素です。耐用年数とは、資産を使用できる期間を指し、この期間に基づいて資産の減価償却が行われます。具体的には、内装工事の内容や使用する材料によって、その耐用年数は異なることがありますが、法律で明確に定められています。

日本の税法では、建物の中でも内装工事に関連する資産の耐用年数が細かく規定されています。例えば、一般的な内装工事の場合、耐用年数は10年から15年とされています。これは、壁紙やフローリングなど、比較的長期間使用される素材に適用されるものです。ただし、使用する材料の種類や工事の内容によって、この耐用年数が変わることがあります。

法律で定められた耐用年数が適用される背景には、適正な税収の確保や企業の資本の健全性を保つ目的があります。耐用年数を適切に設定することで、企業は合理的な資産の評価が可能となります。また、正しい耐用年数を適用することは、税務上のメリットを享受するためにも重要です。特に、耐用年数が長く設定される場合、長期間にわたって減価償却を行うことができるため、企業のキャッシュフローの安定化にもつながります。

実際の事例として、ある店舗が内装工事を行い、耐用年数を15年と設定した場合、その工事費用は15年にわたって分割されて経費として計上されます。この結果、初年度の税負担が軽減され、長期的な資金繰りに良い影響を及ぼすことが期待されます。

ただし、耐用年数の設定には注意が必要です。誤って短い耐用年数を設定すると、早期に償却が完了してしまい、税金負担が重くなる可能性があります。そのため、専門家の助言を受けつつ、法律に基づいた適正な耐用年数を設定することが肝要です。これにより、内装工事の経済的効果を最大限に引き出し、資産運用の効率を向上させることができます。

税制上の耐用年数は、企業が内装工事を実施する際に重要な要素であり、正しく設定することでさまざまなメリットを享受できます。耐用年数は、税務上の減価償却を行う期間を定めるもので、適切に設定することで税負担を分散させ、資金繰りを安定させる効果があります。

税制上、内装工事の耐用年数は通常10年から15年とされていいますが、これが企業にとって持続可能な税務戦略を形成する鍵となります。たとえば、耐用年数が長いと、減価償却費を長期間にわたって分散して計上することができます。これにより、初年度の税負担を軽減し、キャッシュフローの改善が期待できます。特に、新規開業や店舗改装を行う際には、初期投資が大きくなるため、資金繰りをうまくコントロールする手段として、この耐用年数の設定が重要になります。

さらに、税制上の耐用年数を正しく設定することで、将来的な税務調査においても安心材料となります。法律に基づいた適切な耐用年数を用いることで、税務署からの疑義を回避することができ、企業の信頼性を高めることにも寄与します。

実際の事例として、ある中小企業が内装工事を行った際、耐用年数を15年に設定した結果、初年度及び数年間の税金が大幅に軽減されました。この企業は内装工事に際し、専門家の助言を受けながらこの設定を行ったため、急激な税負担を避けることができ、経営を安定させる要因となったと報告されています。

また、正しい耐用年数の設定は、企業の将来の投資計画にも影響を与えます。資金の確保や資産を有効活用するために、減価償却を理解し、計画的に行動することが求められます。適切な耐用年数を選ぶことで、内装工事に対する評価を適正化し、経済的なメリットを最大限に活かすことが可能になります。

このように、税制上の耐用年数は企業経営において重要なポイントとなるため、正しい知識を持ち、慎重に設定することが不可欠です。

内装工事を行う際、多くの事業者が迷うのが勘定科目の選定です。工事によっては異なる勘定科目に分類されることがあるため、この選定は非常に大切です。ここでは正しい勘定科目の設定方法について詳しく説明します。

一般的な内装工事の勘定科目について理解することは、企業にとって非常に重要です。内装工事を行う際には、その作業がどの勘定科目に分類されるかを把握し、適切に記録することで、税務や財務上のトラブルを未然に防ぐことができます。

内装工事にかかる費用は、主に「建物付属設備」または「建物」という勘定科目に分類されることが一般的です。具体的には、壁紙の貼り替えや床材の変更、天井の改修などの施行がこれに当たります。これらの工事は、建物の一部として長期間にわたって使用されるため、固定資産として計上されることになります。

また、間接的に関連する費用についても考慮する必要があります。例えば、内装工事に伴って発生する人件費や交通費などは、「諸経費」として分類されることが多いです。これらの費用は直接的な工事費用ではありませんが、内装工事を進める上で必要な経費として認識されます。

さらに、特殊な事例としては、テナント物件で行われる内装工事があります。この場合は、工事の内容や契約内容によって勘定科目が異なる場合があります。例えば、賃貸契約に基づいて行われる改装工事はオーナーと借主の間での費用分担が発生するため、契約書の内容によって慎重に考慮する必要があります。

実際に、ある中小企業が内装工事を行った際、工事内容に応じて適切な勘定科目選定を行った結果、税務調査においてスムーズに行える事例も報告されています。このように、内装工事の勘定科目を正しく設定することは、税務面だけでなく、財務報告においても重要だと言えます。

適切な勘定科目を選ぶことで、内装工事の実施に伴うコスト管理や税務上の適切な対応が実現し、企業の財務状況を正確に反映することができます。そのため、内装工事を行う際には、ためらわず専門家の意見を取り入れながら、勘定科目の選定に努めることが重要です。

特別なケースでの勘定科目選定は、内装工事を行う際に非常に重要なポイントです。通常の内装工事とは異なる条件や状況が絡む場合、適切な勘定科目を選定しないと、税務上の問題や資産の評価に影響が及ぶことがあります。ここでは、特に注意すべきいくつかのケースを紹介します。

まず、テナント物件の場合です。賃貸契約に基づいて行われる内装工事では、オーナーと借主間での費用分担が重要な要素となります。この場合、工事の内容によって適用する勘定科目が異なる可能性があります。例えば、テナントの契約では、借主が内装工事を行う場合、その費用を「建物付属設備」として計上することが可能です。しかし、賃貸契約の条項によって工事費用がオーナーに負担される場合には、オーナー側が勘定科目として「修繕費」などの扱いにしなければならないこともあります。

次に、特殊な工事が必要な場合です。飲食店やクリニックなど、特定の業種においては独自の設備や内装が求められることがあります。このような場合には、専用の勘定科目を設定することが推奨されます。たとえば、厨房設備を重視した内装工事では、設備そのものが特定の使用目的に応じた「特殊設備」として扱われることがあります。このように、業種に特化した内容であれば、そのニーズに合った勘定科目の選定が欠かせません。

さらに、内装工事に伴う特例税制を利用する場合もあります。例えば、環境配慮型の内装工事を機に省エネ設備を導入するケースでは、税制上の優遇措置を受ける可能性があります。この際、勘定科目の設定について専門家の意見を仰ぎ、正確な記載を行うことが必要です。

このように、特別なケースでの勘定科目選定はしっかりとした検討が求められます。専門知識を持つ税理士や会計士のアドバイスを受けながら適切に選定を行うことで、税務リスクを回避し、内装工事の経済的効果を最大限に引き出すことができるでしょう。

固定資産として内装工事を計上する際には、いくつかの重要な注意点があります。ここでは、実際の企業での事例を通じて、よくある誤解やミスを解消するためのヒントを紹介します。正しく計上することで後の税務問題を防ぎましょう。

固定資産を計上する際に陥りやすいミスはいくつか存在します。これらのミスを理解しておくことは、企業の財務管理や税務リスクを軽減するために非常に重要です。以下に、よくあるミスをいくつかご紹介します。

まず一つ目のミスは、勘定科目の誤入力です。内装工事に関連する費用を計上する際、勘定科目が適切でない場合、正確な資産評価が行えず、結果として税務署からの指摘を受けやすくなります。たとえば、一般的な内装工事を「修繕費」として計上してしまうと、資産としての評価ができなくなるため、税金負担が不当になる可能性さえあります。正しい勘定科目を選ぶことは、会計上の透明性を確保するためにも欠かせません。

次に、耐用年数の設定ミスも重要なポイントです。内装工事における耐用年数は、資産の価値を正確に反映させるために不可欠です。しかし、適当な耐用年数を設定しないと、減価償却計算が不正確になり、税務調査の際に問題が発生することがあります。例えば、実際より短い耐用年数を選んでしまった場合、初期の税負担が重くなり、長期的なキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。

さらに、工事開始日や完了日の誤った記録もリスクとなります。内装工事の計上に関しては、正確な日付が求められるため、これを誤ると減価償却の計算に影響が出ることがあります。特に、年度末に行った工事がその年度に計上されなかった場合、税務上の問題が生じることもあります。

このように、固定資産計上において陥りがちなミスは多岐にわたりますが、これらをしっかりと把握し、適切に対処することが求められます。専門家のアドバイスを受けつつ、正確な記録管理を行うことで、このようなミスを防ぐことができるでしょう。その結果、企業の財務状況を健全に保つ手助けとなります。

固定資産計上における成功事例を通じて、そのコツを学ぶことができます。実際に内装工事を行った企業での事例を紹介しながら、適切な計上を行うためのポイントを解説します。

ある飲食店が内装工事を行った際、まず初めに行ったのは計画段階での詳細な内容整理です。施主であるオーナーは、どの部分が固定資産として計上されるのかをしっかりと認識し、専門家と共に具体的な工事内容を練り上げました。その結果、壁や床、厨房設備の設置などが固定資産として認められることを確認できました。このように、計画の段階で内容を明確にすることが、適切な資産評価への第一歩となります。

次に重要なのは、耐用年数の設定です。この飲食店では、専門家の協力を得て、使用する素材や工事の内容に基づく適正な耐用年数を設定しました。壁紙やフローリングについては10年から15年の範囲で設定し、厨房設備については長めの耐用年数を定めました。これにより、減価償却が長期間にわたり適切に行えることとなり、税負担の軽減にもつながりました。

さらに、記録管理の重要性もあげられます。この店舗では、工事に関わるすべての資料をきちんと保管し、日ごとの損益計算書に計上されるような仕組みを構築しました。これにより、税務調査が行われた際にも、正確なデータを迅速に提示することができ、調査をスムーズに終えることができました。

このように、固定資産計上の成功事例から学べるポイントは多くあります。特に、計画段階での整理、適正な耐用年数の設定、そして記録管理の徹底は、内装工事における固定資産計上でのコツとなります。これらを実践することで、企業の財務状況をより健康的に保つことができるでしょう。

賃貸物件で内装工事を施す場合、通常の内装工事とは異なる注意点があります。特に耐用年数やコストの分散について詳しく理解しておくことが重要です。

賃貸物件特有の耐用年数管理は、内装工事を行う際に特に注意が必要です。賃貸物件は、オーナーと借主の間で経費や費用負担が変わるため、通常の物件と比較して耐用年数の設定が複雑になることがあります。

賃貸物件では、耐用年数は賃貸契約の条件に大きく影響されます。例えば、短期間の賃貸契約が結ばれている場合、耐用年数が短く設定されることが一般的です。これにより、短期間で回収できるように減価償却が行われます。一方で、長期の賃貸契約であれば、耐用年数は長めに設定されることが望まれる場合があります。これは、借主が長期間利用できることを前提に、初期投資を長期で分散させることによって、経済的な負担を軽減するためです。

また、賃貸物件においては、オーナーが行った工事と借主が行った工事で耐用年数が異なることもあります。例えば、オーナーが資産価値を向上させるために行った内装工事は長期の耐用年数として評価されることが多いですが、借主が店舗の営業に特化した軽微な改修を行った場合、その耐用年数は短く設定されることもあります。このため、内装工事を行う際には、どの工事が誰の資産として扱われるのかを明確にし、耐用年数を適切に管理することが求められます。

このように、賃貸物件における耐用年数管理は、契約内容や工事の性質に基づく柔軟な対応が必要です。両者の合意に基づいて耐用年数を決定し、記録を適切に管理することで、後のトラブルを回避することができるでしょう。

賃貸物件における費用分担のポイントは、オーナーと借主の双方にとって非常に重要です。特に、内装工事を行う場合には、誰がどの費用を負担するのかを明確にすることが求められます。この点をしっかりと把握し、合意形成を進めることが、後のトラブルを防ぐ鍵となります。

まず、賃貸契約においては、内装工事にかかる費用の負担について具体的に条項を設けることが重要です。一般的に、オーナーが行う大規模な改修工事については、オーナーが費用を負担することが多いですが、借主が行う小規模な改修や装飾については、借主が自費で行うことになります。このため、契約内容において、どの費用がどちらの責任となるのかを明記しておくことが大切です。

次に、内装工事に関わる勘定科目の選定についても注意が必要です。オーナーが行う工事は、通常「設備投資」として扱われますが、借主による工事の場合には「修繕費」や「諸経費」として計上されることが多いため、これを踏まえた費用分担の合意が求められます。

さらに、費用分担が発生する場合は、事前に見積もりを取得し、その内容を共有することも効果的です。見積もりをベースに話し合うことで、双方が納得できる費用分担の基準を設けることが可能になります。このように、透明性のあるコミュニケーションを心がけることで、後のトラブルを避けることができるでしょう。

総じて、賃貸物件における費用分担を明確にし、双方の理解を深めることが、内装工事を円滑に進めるための重要なポイントとなります。契約内容の詳細をしっかりと確認し、合意を得ることで、より良い関係を築くことができるでしょう。

内装工事を行う際、不可欠な知識として減価償却があります。減価償却の基本概念と、内装工事にどのように関わってくるのかを理解しましょう。特に建築業や不動産業の方々に向けた情報です。

減価償却とは、資産の価値を使用期間にわたり分割して費用化する手法のことです。特に、固定資産である内装工事の費用は、発生した年に全額計上することはできません。そのため、耐用年数に基づいて、毎年一定の額を費用として計上します。これにより、企業は資産の価値を適切に評価し、利益を正確に反映することができます。

減価償却の仕組みは、まず耐用年数を設定することから始まります。耐用年数とは、資産が使用可能であると考えられる期間を指し、内装工事の場合は一般的に10年から15年とされます。次に、資産の取得価格から残存価格を引き、その額を耐用年数で割ります。残存価格とは、資産を使用し終えた時点での予想される価値です。

具体的な計算式は次の通りです。取得価格から残存価格を引いた金額(減価償却対象額)を耐用年数で割ります。この結果得られる額が、毎年計上すべき減価償却費となります。

例えば、内装工事の費用が100万円で、耐用年数が10年、残存価格が10万円の場合、減価償却対象額は90万円となります。この90万円を10年で割ると、毎年9万円が減価償却費として計上されることになります。

この減価償却の仕組みを理解することで、固定資産の管理が的確になり、財務状況をより正確に把握できるようになります。適切な計算と管理により、企業の健全な運営に寄与することでしょう。

内装工事における減価償却の具体的な適用例を考えてみましょう。例えば、ある飲食店が内装工事を行い、その費用が200万円であるとします。この工事には、壁の塗装、床材の変更、照明の設置が含まれ、耐用年数は15年と設定されたとします。また、残存価格は20万円と見込まれています。この場合の減価償却費の計算方法は以下の通りです。

まず、減価償却対象額を計算します。取得価格200万円から残存価格20万円を引くと、減価償却対象額は180万円となります。次に、この額を耐用年数15年で割ります。180万円を15年で割ると、毎年12万円が減価償却費として計上されることになります。

このように、内装工事の費用を適切に減価償却することで、税務上のメリットも享受できます。具体的には、毎年の利益から減価償却費を差し引くことで、課税対象となる所得額が減少し、結果的に税金が軽減されるのです。

また、仮に内装工事の内容に応じて耐用年数が異なる場合、例えばキッチン設備の改修が含まれている場合、その耐用年数を20年と設定することもあります。これにより、各設備ごとに最適な減価償却が行われ、資産管理がさらに効率的になります。このように、内装工事における減価償却の適用は、企業の財務戦略としても重要な要素となります。

内装工事を行う際のお客様からのよくある相談や実体験に基づくエピソードを紹介します。これにより、実際の困りごとや対処法を知ることができます。

ある店舗のオーナーが内装工事を行う際、耐用年数の設定について迷った事例があります。このオーナーは、壁の塗装や床材の変更、照明の設置など多岐にわたる工事を計画していましたが、どの耐用年数を設定すればよいのか判断が難しいと感じていました。

最初にオーナーは、内装工事に関する業種の一般的な耐用年数が10年から15年であることを調査しました。しかし、施工する素材や工事内容に応じて、耐用年数が変わることも理解しなければなりませんでした。特に、使用する床材によっては耐久性に差があり、短い耐用年数を設定すると、早期に減価償却が終了し、税金負担が重くなる可能性があると考えました。

このため、オーナーは税理士に相談し、具体的な素材や工事内容に基づいた適正な耐用年数の設定を依頼しました。専門家からのアドバイスを受けた結果、オーナーはコストを抑えつつ、長期的に利益を最大化するための耐用年数を決定することができました。この事例から、耐用年数の設定においては専門家の意見をひとつの指標として活用することが有効だとわかります。

あるお客様から、内装工事における勘定科目の選定について相談を受けました。その方は、内装工事を行った際にどの勘定科目を選ぶべきか悩んでいたのです。

まず、内装工事の内容によって適用する勘定科目は異なります。一般的には、壁紙や床材の張り替え、照明の設置などの工事は「建物付属設備」として計上されることが多いです。ただし、工事が小規模なものである場合には「修繕費」として計上することも可能です。

お客様には、例えば店舗内の壁の塗装や軽微な装飾については「修繕費」としての計上が適切であることを説明しました。一方、大規模な改修工事の場合は「建物付属設備」として資産計上し、減価償却などの処理を行うことが必要であることも伝えました。

最終的には、お客様が実施する工事の内容によって最適な勘定科目を選ぶことができ、お客様も納得してその後の手続きを進めていただけることになりました。このように、勘定科目選定についての相談は、具体的な工事内容を踏まえながら進めることが重要です。

内装工事を成功させるためのポイントを最後にまとめてご紹介します。このポイントを押さえることで、今後の内装工事計画をより効率的に進めることができます。

内装工事を成功させるためには、計画段階での重要事項をしっかりと押さえることが不可欠です。まず、工事の目的と範囲を明確に定めることが重要です。それにより、どの部分を改修するのか、どのようなデザインや機能を求めているのかが明確になります。

次に、予算の設定も忘れてはなりません。工事にかかる費用を事前に見積もることで、資金計画を立てることが可能になります。さらに、耐用年数や勘定科目の設定についても考えておく必要があります。これらは税務上のメリットに影響を与えるため、専門家の意見を参考にすることをお勧めします。

最後に、工事のスケジュールを策定し、各段階の日程を明確にすることで、円滑な進行を図れるようになります。このような計画段階での配慮が、内装工事の成功に繋がるのです。

内装工事が完了した後は、適切なメンテナンスを行うことが重要です。まず、定期的な点検を実施し、壁や床、照明設備の状態を確認しましょう。特に、湿気や汚れが発生しやすい場所については、早期の発見と対処が求められます。

次に、定期的に清掃を行うことも大切です。特に床材や壁紙は、汚れが蓄積しやすいため、専用の洗剤や道具を使い、丁寧に掃除を行いましょう。このような日常的なメンテナンスが、内装の美観と寿命を維持する鍵となります。

また、必要に応じて専門業者による定期メンテナンスを依頼するのも良い方法です。専門的な視点でのチェックが、見落としがちな部分の劣化を未然に防ぐ助けとなります。このように、施工後のメンテナンスをしっかりと行うことで、内装工事の成果を長く享受することができます。

外装工事・内装工事について、ご不明な点、ご質問等がございましたらお気軽にお問合せください。

■ 外壁塗装・屋根塗装の匠美

ご相談・お問い合わせフォームはこちら ⇒

匠美のご紹介

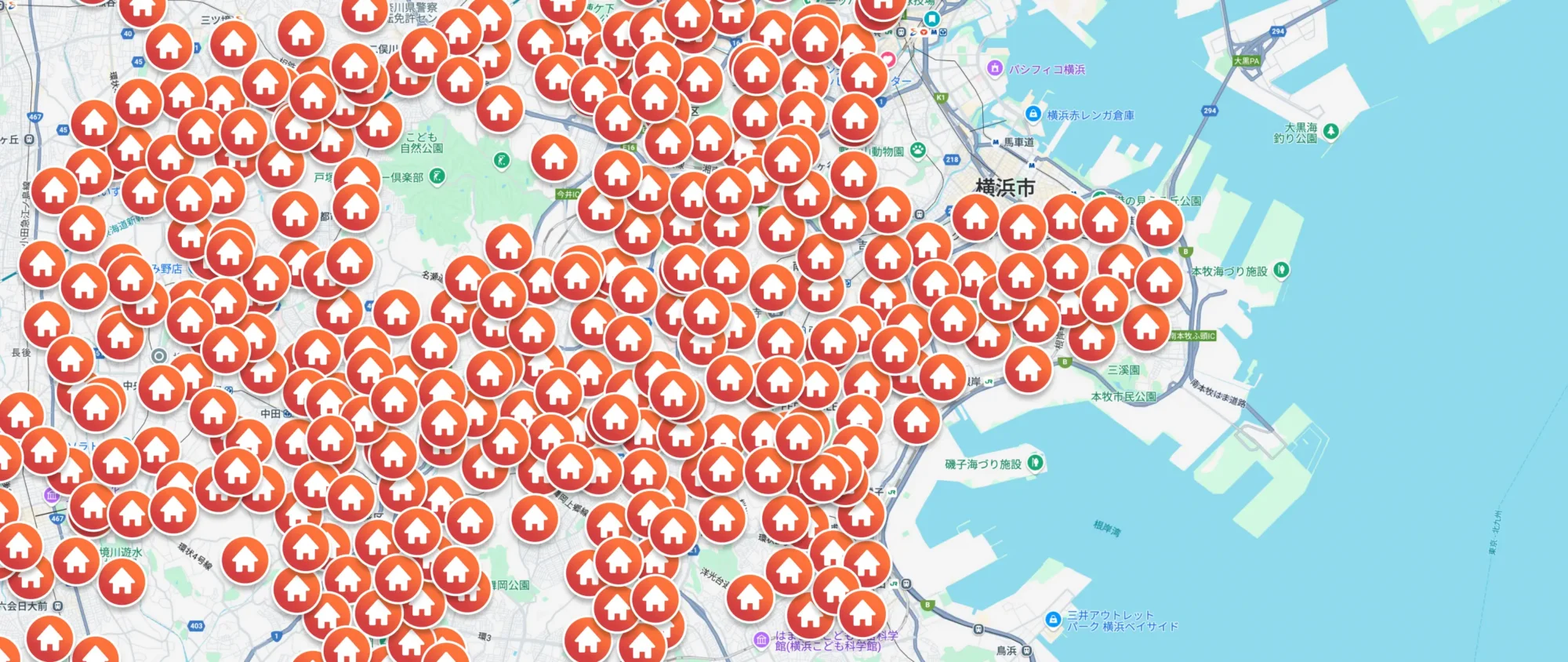

横浜市

No

1

の

塗装実績!

※

株式会社匠美は、横浜市を中心に

神奈川県全域でリフォーム・リノベーション工事を行っております。

知識豊富な弊社担当が、ご依頼から施工完了までスピーディにご対応いたします!

お客様には即日対応・無料見積りで、

安心してご納得いただける提案力が「匠美(たくみ)」の特徴です。

※ 無機塗料使用実績

累計施工数

3,000

件

横浜市の塗装実績

No. 1

一級塗装技能士

多数在籍

検索エンジン口コミ評価

4.8

自社補償

最長

10年

横浜・神奈川、東京エリアでの

安心・安全な施工&塗装実績!

横浜市

施工実績

No.

1

※無機塗料

施工実績

3000

件

以上!

一級塗装技能士が

在籍しているからできる

クオリティと実績数!